Водяной (водяник, водяной чёрт) – это хозяин рек, озёр и болот. В мифологических представлениях наших предков главное место занимали умершие. По мнению славян, «правильные» покойники, то есть те, кто закончил свою жизнь в старости и был погребён, как полагается, становились предками-покровителями – дедами. Те же, кто умер безвременно, по неестественным причинам и не был правильно похоронен, превращались в нечисть – злых духов, которые обитали там, где их настигла смерть. Водяной считался одним из таких демонов-покойников. Неспроста в некоторых местах его так и называли топелец, топельник – то есть утопленник. Среди славянских демонических персонажей водяной, пожалуй, один из самых злых и опасных. Если леший обычно просто пугал и насмехался над людьми, а домовой иногда даже помогал им с хозяйством, то водяной и правда их убивал.

Как выглядит водяной

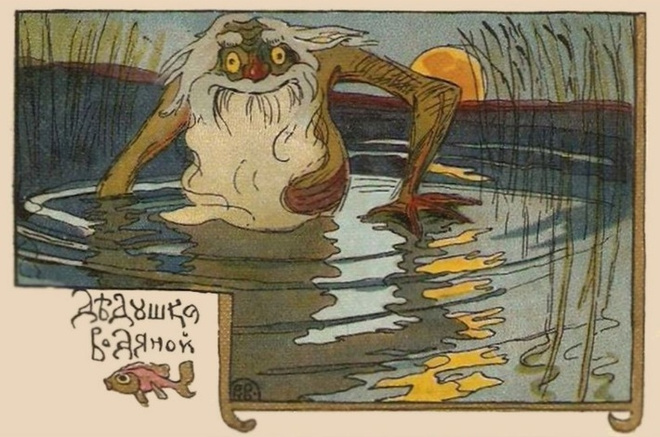

Внешность водяного описывали очень по-разному, но в большинстве случаев она была весьма устрашающей. Для одних водяной был получеловеком, полурыбой: у него были выпученные, мутные рыбьи глаза, кожа, как у налима, и перепонки между пальцами. Другим он являлся как полузверь с птичьими глазами, коровьими ногами, хвостом и рогом на голове.

Иногда водяной принимал и облик человека. Он мог выглядеть, как утопленник – тощий старик с очень длинным ногами и синюшной кожей, покрытый тиной и водорослями. А мог быть похож на обычного человека – мужчину или мальчика. Как и всякого демона в человеческом обличии, водяного можно было опознать по какой-нибудь странности во внешности. Например, он был горбатым, ненормально высокого или низкого роста, со слишком маленькой или, наоборот, слишком большой головой, оттопыренными ушами и выпученными глазами зелёного или красного цвета. Иногда он являлся совершенно голым, а иногда был полностью покрыт шерстью чёрного, белого, зелёного или красного цвета.

Как и леший, водяной – оборотень. Порой он показывался людям в облике большой рыбы (сома, карпа, щуки) или водоплавающей птицы (утки, гуся), но также мог превратиться любое животное (собаку, барана, зайца и т.д.) или предмет (камень, дерево, колоду, плывущее по воде бревно) или даже в пар над водой.

Водяной мог и не показываться, а проявлять себя лишь звуками – хохотом, уханьем, визгом, стоном, гоготанием, внезапными всплесками и шлепками по воде. Он передразнивал речь людей гнусавым голосом или говорил на чужом, непонятном языке.

Где живёт водяной

Считалось, что водяной живёт под обрывистыми берегами, на поворотах и местах слияниях рек и в самой глубине водоемов. Именно к этому и относится известная нам всем поговорка: «В тихом омуте черти водятся». Водяного также «селили» на тех участках рек, которые не замерзают зимой, и в речных водоворотах. По народным представлениям, всякое вихревое движение производит нечистая сила. Водовороты – это то же самое, что и воздушные вихри. Образуются они не сами по себе, а их специально закручивают водяные черти, чтобы затаскивать туда людей.

Иногда водяному приписывали семью – жену-русалку или утопленницу и детей-водянёнков, которые развлекались тем, что рвали рыбацкие сети. Водяной держал рыбу так же, как люди держат скот. Он ездил верхом на большом соме и мог «воровать» рыбу у других водяных, переманивая её из чужих водоемов.

Говорили, что водяного чаще всего можно встретить в полночь, особенно при луне, а также в полдень. Наши предки считали середину дня и середину ночи самыми опасными часами с точки зрения встречи с демонами.

Водяного можно было увидеть сидящим на берегу, сохнущим и греющимся на солнце. Как и леший, зимой водяной спал на дне. Просыпался он в начале апреля, очень голодный и злой, и ломал на реке лед.

Чем занимается водяной

Водяной повелевал водами, поэтому он мог заставить реку выйти из берегов и затопить поля и луга. Но главное его занятие – заманивать людей в воду и топить их. Водяной хватал за ноги купальщиков, особенно тех, кто плавал над его жилищем. По поверьям, он показывался именно тому человеку, которого собирался утопить. При встрече водяной вызывал у человека неодолимое желание зайти в воду, где его ждала неминуемая гибель. Свою жертву водяной трижды звал по имени или бормотал себе под нос, что она к нему опаздывает. Водяной мог утопить понравившуюся ему девушку, чтобы взять её в жены. В старину люди считали, что человек, которого выбрал водяной, всё равно не сможет избежать гибели, поэтому тонущего иногда даже отказывались вытаскивать из воды, боясь рассердить злого духа. Если утопающий всё-таки спасался, то это объясняли тем, что водяного просто не было дома.

Водяного можно было встретить не только у воды, но и среди людей. Он якобы любил приходить на праздники и ярмарки, чтобы присматривать там себе жертв. Выглядеть водяной мог и как богатый купец или барин, и как босой бедняк. Узнать его можно было по одежде – он предпочитал красные и зелёные цвета, носил на голове остроконечную шапку (под этой шапкой у него могла быть такая же остроконечная голова). Но главное, что могло его выдать, – это капающая с его одежды и волос вода.

Как защититься от водяного

Наши предки считали, что водяной не сможет причинить вреда, если перекреститься, заходя в реку, ручей и озеро или зачерпывая оттуда воду. Он чаще топил тех, кто мешал ему – шумел, мутил воду и проявлял к нему неуважение, поэтому, подходя к водоёму, надо было поприветствовать его хозяина и спросить у него разрешения искупаться или взять воды. Особенно опасной была встреча с водяным ночью, поэтому если человеку по какой-то причине всё-таки надо было подойти к воде в темноте, ему советовали взять с собой компанию, всю дорогу идти молча, а на обратном пути ни в коем случае не оборачиваться.

По народным поверьям, человек обязательно тонул, если купался на Ильин день, на Ивана Купалу и в Троицкую субботу. Также опасно было заходить в воду перед грозой, после неё и во время цветения полевых злаков.

Однако водяной не показывался и не вредил людям на Благовещение и от Крещения до Пасхи (если люди в этот период проваливались под лед, то в этом, по-видимому, винили их самих, а не водяного). Считалось также, что водяной не мог утопить того, кто съел хлеб из муки, смолотой на Ивана Купалу.

Людям, чья профессия была связана с водой, надо было договариваться с водяным и умилостивлять его жертвами. Чаще всего в дар хозяину воды приносили животных, птиц, а также хлеб, соль, водку, табак и деньги. Плотогоны и рыбаки, проплывая над местом, где, как они думали, живёт водяной, снимали шапки. Они считали, что тогда он их не тронет, а, возможно, даже спасёт во время бури. Чтобы водяной пригонял рыбу в сети, рыбаки отдавали ему свой первый улов или бросали в воду лапоть со словами: «На тебе, чёрт, лапти, загоняй рыбу».

Ещё один профессионал, вынужденный иметь дело с водяным – мельник. По поверьям, водяной мог селиться у мельницы, и от него зависело, будет она работать или сломается. Водяной мог помогать хозяину мельницы, а мог и мешать ему, поэтому при постройке новой мельницы ему также приносили жертвы. В одной страшной истории говорится о том, что некоторые мельники топили в реке случайных прохожих, чтобы угодить «своему» водяному. По этому поводу даже существовала жутковатая поговорка: «С каждой новой мельницы водяной свою подать возьмёт».

…Как мы видим, наши предки очень сильно боялись воды и считали её местом обитания нечистой силы. Это нашло отражение в таких изречениях как: «От воды жди беды» и «Чёрт огня боится, а в воде селится». Водоёмы – это и сегодня очень опасные для человека места. Неудивительно, что настоящий славянский водяной гораздо больше похож на персонажа ужастика, чем на того меланхоличного и дружелюбного мужчину из мультфильма «Летучий корабль». К счастью, нам больше не приходится бросать в воду деньги или топить курей, достаточно лишь соблюдать правила безопасности. А главное – никому из нас больше не придёт в голову позволить тонущему человеку уйти на дно ради того, чтобы водяной не разозлился.

Фото на анонс: В.В. Владимиров, иллюстрация с открытки «Дедушка Водяной» из серии «Сказочные типы», начало XX века (источник: Wikipedia Commons)